一、课程基本情况

课程名称:理解当代中国英语演讲

授课对象:英语专业2021级/2022级

教学章节:Unit 3 Boosting Cultural Confidence

使用教材:《理解当代中国 英语演讲教程》(外语教学与研究出版社)

教学课时:4学时

二、课程思政教学改革整体设计思路

在全球化背景下,具备国际视野和跨文化沟通能力的人才是社会发展的需求,随着中国国力的不断增强,国际社会对了解真实、全面的中国的需求日益增加。《理解当代中国英语演讲》课程能够有效提升学生使用英语介绍和阐述中国特色、中国发展和中国立场的能力,推广中国文化和价值观念。通过学习和演讲有关中国的成就、历史和文化,学生能够深入了解自身国家的根源和发展,增强国家认同感和自豪感。

同时,当今科技飞速发展,实现“立德树人,创新育人”的目标除了需要对学生“数字赋能”,对其情感与精神层面的赋能也极其必要,情感和认知之间的平衡对于思政融入教与学的优化效果有重要意义。因此,本课程的教学核心思想是将情感与思维赋能和英语演讲知识技能产出融合,将知识习得与演讲训练的过程变得更有“温度”,知识与情感有机结合引导学生“刚”“柔”并济地传达出更具有共情力的演讲内容,并以此以提高学生演讲综合应用能力,如“硬实力(语言知识/演讲技能/文化常识等)”和软实力(心理调适/共情力/人际沟通/国际传播能力等)。

本课程教学的思政教学实操设计理念基于文秋芳教授提出的“产出导向法”(POA)的语言教学理念(该方法主张让学生从实际需求出发,以“产出”为中心进行语言学习,注重学生对语言的实际应用能力和创新能力培养,强调实践性和可操作性)和美国发展分子生物学家John Medina提出的Emotionally Competent Stimulus (ECS)理论(该理念主要强调了情感因素和情感体验对于人类的行为和学习过程所起到的重要作用,以及如何通过创造积极的情感刺激来促进学习和认知能力的提高)。本课程设计基于以上两项理念,根据《理解当代中国英语演讲》的教学对象和教学目标,结合实际教学,创新形成“POET (Production-oriented Emotive Teaching)产出式情感赋能教学”教学设计理念。在此设计思路下,助力学生在有效习得演讲技能,打磨语言的逻辑性、感染力和说服力,并强化文化自信和价值观引导。因此,本课程能够创新有效地融合思政教育和英语学科教育,使学生在学习语言表达技能的同时,加深对社会主义核心价值观的理解和认同,实现知行合一。

三、教学目标

3.1知识与技能目标

《理解当代中国英语演讲》课程旨在将习近平新时代中国特色社会主义思想的学习与英语演讲能力的培养有机融合,通过演讲微技能训练、有备演讲和即席演讲等教学活动,提高学生英语演讲能力,实现学生口语表达的速度、准度、深度、力度;最终帮助学生在公众环境下,以英语为沟通语言,针对给定话题,进行有目的、有条理、有深度的观点陈述与交流,同时也着力培养学生向国际社会讲好中国故事的能力,推动中国更好走向世界,世界更好了解中国。

3.2思想政治教育目标

《理解当代中国英语演讲》课程将习近平新时代中国特色社会主义思想的学习与英语读写能力的培养有机融合,引导学生系统学习、深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义,学会用中国理论观察和分析当代中国的发展与成就,从跨文化视角阐释中国道路和中国智慧,坚定“四个自信”,并在内容学习的过程中提高学生的思辨能力、跨文化能力和国际传播能力,成为有家国情怀、 有全球视野、有专业本领的社会主义建设者和接班人。

四、教学重点难点

4.1教学重点

1.跨文化沟通与国际视野: 本演讲课程着重培养学生通过英语介绍中国特色、发展和立场,加强国际传播能力,使学生能够在全球化背景下有效推广中国文化和价值观念。

2.情感与思维的融合:依据“POA产出导向法”和“ESC情感能力激励理论”,课程设计强调通过情感体验和演讲实践的结合,加深学生对中国社会主义核心价值观的理解和认同。

3.演讲技能与实际应用:将语言知识、演讲技能与文化知识的习得过程与实际演讲练习结合,强化学生的语言逻辑性、感染力和说服力。

4.2教学难点

1.平衡专业与思政教育需求:在教学过程中,确保语言和演讲技能训练不被思政内容过度主导,需要在传授专业知识和增强思政教育之间找到合适的平衡点。

2.学生情感的引导与调动: 如何有效地利用情感刺激来提高学生对中国文化和价值观的认同感,同时激发他们的学习热情,是课程设计中的一个关键难题。

3.教材与资源的适配性: 找到或制作能够同时满足英语演讲训练和深入介绍中国文化的双语教学内容,这些内容需要具备高质量的学术内容和适宜的情感表达。

4.评估体系的完善:建立一个既能评价学生英语演讲技能,又能准确反映学生对思政内容理解和接受度的评估体系。

五、教学过程

5.1单元教学概述

本单元总共4课时,内容来自《理解当代中国英语演讲教程》Unit 3 Boosting Cultural Confidence(P38-P55),着眼于“文化自信”,旨在让学生习得并内化文化软实力的意义和影响,掌握如何解析听众,辨别听众特点及其信息需求的演讲技巧,并用准确的英语输出有关当代中国的文化自信主题的信息型演讲。

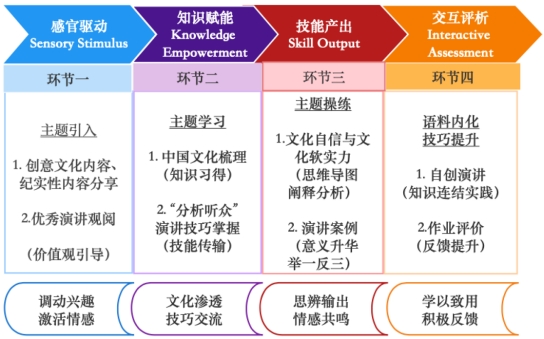

在本单元教学中,将“POET (Production-oriented Emotive Teaching)产出式情感赋能教学”的设计思路融入到课程设计和教学活动中如下所示:

5.2教学组织流程

5.2.1 课堂教学Lesson 1

单元主题引入(文化自信)+主课文(文化软实力)

(1)课前

兴趣驱动(Interest Trigger):

·观看纪录片《闪耀的平凡》(该节目聚焦中国新兴行业领域奋斗者,以外籍体验嘉宾的独特视角,通过中外文化碰撞带来的体验,传播中国文化,共享中国科技成果。)

·预习单元主课文(《加强中国文化软实力》),制作思维导图。

(情感赋能:通过课外资源激发学生的好奇心与兴趣、发布有挑战性的课前任务,既可以增加学生们对学习主题演讲的兴趣,也可以激活其思维和注意力。)

(2)课中

环节一: 感官驱动(Sensory Stimulus)

导入:中国文化的传承与创新展示分享 (5 mins)

·国潮音乐:新乐府(戏曲+电子乐)

形式:关灯欣赏+猜音乐

(情感赋能:感官体验通过神经通路传输到大脑中,进入前额叶皮层和情感大脑中枢,促成积极情感体验。)

环节二:知识赋能(Knowledge Empowerment)

教材使用:承接文化主题+文化分类梳理(15 mins)

·优秀传统文化

·革命文化

·社会主义文化

形式:互动教学+口语活动,根据以上三个文化类别,让学生说一个“cultural achievement(文化成就)”,并说明理由,侧重该文化的底蕴与创新点。

(情感赋能:教师提供及时具体的反馈,鼓励学生,总结优缺点;此外,教师还可以提供一些有意义的奖励,激发学生学习与参与的积极性。)

环节三:技能产出(Skill Output)

教材使用:价值观引导:文化自信与文化软实力 (20 mins)

·教师顺承学生们阐述的理由,连接到文化自信与文化软实力

·学生分享主课文思维导图(课前已预习),阐述提高国家文化软实力的重点

·教师从教材课文中引用习主席的讲话,阐述文化软实力的意义和影响,引导学生讨论如何以创新为导向提升文化自信,举例简述

形式:互动教学:思维导图展示与口头阐述

(情感赋能:通过主题内容激发学生的爱国情感,积极的情感刺激可以改善大脑中的神经传递和多巴胺的释放,从而促进认知加工和学习效果。)

环节四:交互评析(Interactive Assessment)(5 mins)

思维导图评分 + 作业任务布置(课后完成):“文化符号”的转型与创新

·作业:假定你是一位中国留学生,请以“当代中国的文化符号”为主题,为外国师生(可自选国别、年龄、专业等)准备一个5分钟的信息类演讲(“文化符号”需突出中国文化的转型与创新点),制作成视频并上传学习通。

(情感赋能:结合学生的自我评价和同伴评价,既关注学生的表现和效果,也注重学生完成产出的过程和思考方式,鼓励学生进行创新思维和完善表达。)

(3)课后:

·学生预习教材后续内容

·学生完成并上传演讲视频作业

5.2.2课堂教学Lesson 2

演讲技巧教学(分析听众)+演讲案例分析(Round table:A symbol of China)

(1)课前

·学生预习课文有关“分析听众”的演讲技巧章节

·学生完成并上传演讲视频作业,思考如何对自定的观众角色设定进行分析阐释。

·观看演讲案例 “Round table: A Symbol of China”

·自学单元Lanuguage Bank中相关词条,习得与文化自信的相关时政术语和语块表达

(2)课中

环节一: 个性化驱动(Individualistic stimulus):复习+导入(5mins)

·复习文化自信与文化软实力相关概念

·引导学生分享观看纪录片的观感体验,以点带面,联系到中国的产业升级和文化创新。

环节2:知识赋能(Knowledge Empowerment)

教材使用:演讲技巧学习(“分析听众”)(15 mins)

·教师通过展示一个TED演讲片段,引导学生从3个主要层面中去分析听众,主包括:

a. Demographic analysis

b. Attitudinal analysis

c. Environmental analysis

·结合视频内容,讲授“分析听众”的相关演讲知识点;

·理论结合实践课堂活动:

形式:互动教学:将学生分成5个小组,学生分别联系教材Activity 3 Illustrating with examples中的5个习主席演讲的短篇例子进行听众预估分析,每小组派一名小组代表进行口头阐述,阐述内容主要围绕教材p48中的5个问题展开。

(情感赋能:教师提供及时具体的反馈,鼓励学生,总结优缺点;此外,教师还可以提供一些有意义的奖励,激发学生学习与参与的积极性。)

环节3: 技能产出(Skill Output)

教材使用:实战演讲案例分析(10mins)

·教师播放实战演讲案例,“Round table: A Symbol of China”

·引导学生完成Activity 4的听众分析重点概览,学生3-4人为一组梳理演讲稿内容,完成教材习题,

·鼓励学生使用互联网平台(如b站)对实战演讲发表评论

(情感赋能:感官刺激+反馈奖励+创建积极学习氛围)

环节4: 交互评析(Interactive Assessment):学生作业分析鉴赏(15 mins)

·学生作业分析讲解与交流互动

主题围绕:“当代中国的文化符号”

听众选择:外国师生(可自选国别、年龄、专业等)

内容重点:“文化符号”需突出中国文化的转型与创新点

形式:互动教学:学生使用学习通对案例作业进行评分和评价

(情感赋能:师生之间给出及时、具体的反馈,让学生感受到自己的成长和进步,增强自信心和积极情感体验。)

(3)课后

作业(Assignment):

·学生根据师生反馈与评价修改演讲稿

·同伴互助,打磨口头演讲表现

·将完善后的演讲作品分享至互联网平台

·预习下一单元

(情感赋能:强化学习成果,线上线下积极沟通,鼓励学生的创造性,关注提升学生的情感体验和价值观培养)

六、教学效果

通过开展“课程思政”融入《理解当代中国英语演讲》教学,大部分学生对中国的现代政治、经济、文化和社会变迁有了更深入的理解;同时提高了学生的英语口语和公共演讲能力,尤其是在讨论中国话题时的自信和说服力;加深了学生对中国文化和价值观的认同,激发了学生的国家自豪感和社会责任感。

课程通过情景模拟、任务驱动和案例分析等方法,使得学生在完成具体的演讲任务中积极参与思政教育;课堂上的小组讨论和互动环节增多,学生的参与度和互动性显著提高,课堂氛围活跃。

教学督导在听课后给予高度评价,认为课程有效地结合了语言学习与思政教育,形式多样,富有创新。学生普遍反馈课程内容丰富,教学方式新颖,能有效提升英语能力同时加深对中国现代发展的理解;同时,学生表示通过课程学习更加理解和认同中国的文化和发展道路,增强了国际交流中自我表达的信心。

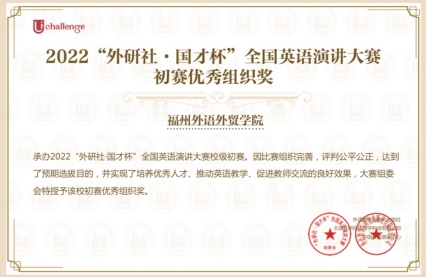

学生在演讲比赛和校外交流活动中取得优异成绩,有效地展示了他们的语言能力和对中国主题的深刻理解。我院学生多次在本演讲大赛中获奖,如卢宣颖同学于2021年获“外研社国才杯”全国英语演讲大赛福建赛区一等奖以及第八届海峡两岸大学生职业技能大赛英语口语竞赛二等奖、朱俞成同学获2023年“国才杯”,“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛英语演讲省赛三等奖,林君锐同学,平艺娟同学分别于2023年和2022年获得“高教杯”全国主题英语演讲赛二等奖和三等奖。

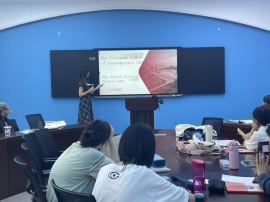

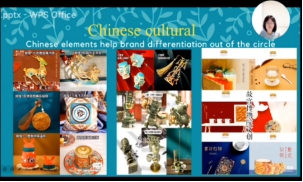

以下为本课程的教学效果集锦片段:

- 课堂演讲演练

- 演讲作业展示

- 演讲比赛成果

七、教学反思

7.1本课程开展“课程思政”教学的优点

提高跨文化沟通能力:课程成功培养学生使用英语表达中国特色、发展和立场的能力,提升了学生的国际视野和跨文化交流技能。

强化国家认同与自豪感:通过演讲中国的成就、历史和文化,学生能深入了解并认同自己的国家,从而增强国家自豪感。

情感与知识的融合:采用产出式情感赋能教学(POET)策略,实现了知识学习和情感体验的有机结合,使得学习过程更具情感温度,提高了学生的学习兴趣和效果。

全面发展硬实力与软实力:课程不仅提高学生的语言知识和演讲技能,还强化了学生的心理调适、共情力及国际传播能力。

7.2存在的问题与反思

教学内容与思政平衡:在追求思政教育目标的同时,可能存在教学内容与学生专业发展需求平衡不足。

学生接受度差异:不同学生对思政教学内容的接受程度可能存在差异,这可能影响部分学生的学习动力和参与度。

教材和资源的局限性:可能存在适合此种教学模式的高质量双语教材不足,限制了教学的深度和广度。

评估方式的单一性:当前的评估体系可能过于侧重语言技能的表现,而对思政教育成效的评价不够全面。

7.3改进措施

加强教学内容设计:进一步优化课程内容,确保思政教学与专业技能教学的平衡,以适应不同学生的需求和背景。

丰富教学资源:开发或引入更多高质量、多元化的教材和教学资源,涵盖更广泛的主题和文化视角。

提高教学互动性:增加更多互动性和实践性的教学活动,如辩论赛、角色扮演,以提高学生的参与度和实际应用能力。

完善评估体系:建立更为全面的评估体系,结合语言技能、思政成效及软实力等多维度进行学生表现的综合评价。